これぞまさに“スペースオペラ!” 『スターウォーズ』とジョン・ウィリアムズ

皆さんこんにちは

椿です

先月のスターウォーズ月間に間に合わせようと書いていたのですが、2度の私ミスによる「記事飛び」となんだかんだ忙しく結局間に合いませんでした・・・。

スターウォーズに関する力作記事がすでに上がっておりましたが「オペラ」好きを標ぼうしている、不肖 椿五十郎と致しましては、これぞまさに「スペースオペラ」である『スターウォーズ』を語らずにはおられません!(まぁ、スペースオペラは宇宙のオペラ、という意味ではないんですけどね・・笑って許して)

今回は、『スターウォーズ』の音楽とそれを作曲したジョン・ウィリアムズを、私の「好き」視点で述べてゆきたいと思います。

『スターウォーズ』の面白さの半分を醸し出しているのは、ジョン・ウィリアムズによる、あの音楽であるといっても過言ではありません。

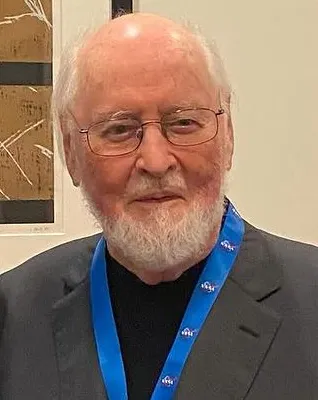

JOHN WILLIAMS(1932~)

◆ジョン・ウィリアムズ

ジョン・ウィリアムズはニューヨーク生まれの作曲家にして、指揮者でもありピアニストでもあります。ジャズ奏者の父を持つという音楽一家に生まれたジョンは子供のころから音楽をはじめ、当初はクラシックのピアニストを目指していましたが、父の影響などもありジャズピアニストに転向。イタリア人作曲家テデスコに師事(テデスコはほかにヘンリー・マンシーニやジェリー・ゴールドスミスといった映画音楽の巨匠を指導)。徴兵を経てジュリアード音楽院にて学び、テレビや映画などのスタジオミュージシャンでピアノなどを奏する傍ら、作曲にも着手します。1960年代から作曲をはじめ、すぐさま頭角を現し、しばらくはジョニー・ウィリアムズ名義で作曲していましたが、1969年の『華麗なる週末』からジョン・ウィリアムズ名義を使用します。

『おしゃれ泥棒』『チップス先生さようなら』『ロング・グッドバイ』『ポセイドン・アドベンチャー』『タワーリング・インフェルノ』など名作、話題作に曲を提供しました。なかでもミュージカルを映画化した『屋根の上のヴァイオリン弾き』ではアカデミー編曲賞を受賞しています。

1974年『続激突・カージャック』でスティーブン・スピルバーグと出会います。本作はスピルバーグの劇場映画第一作目で、以後ほぼすべてのスピルバーグ監督作品の作曲を手掛けています。(違うのは5本ほど)そして、1975年、スピルバーグ監督の『ジョーズ』でアカデミー作曲賞を受賞。これ以降、「映画音楽の巨匠」として、様々な作品を残し、アカデミー賞には、なんとノミネート54回、うち5回受賞、グラミー賞は81回ノミネートの31回受賞、その他数多くの賞を受賞しました。

(アカデミー賞ノミネート数はウォルト・ディズニーの59回に次いで2位です)

映画音楽作曲家として華々しい業績を残すばかりでなく、クラシック音楽家としての活躍も目覚ましく、1980年からアメリカの名門オーケストラであるボストン・ポップス・オーケストラの常任指揮者に就任。途中古参メンバーの差別(映画音楽のヤツがクラシック!?ケッっ!みたいな)により職を辞すものの、返り咲くことに成功。以後1993年まで常任を務めます。

その後世界の二大オーケストラであるベルリンフィルとウィーンフィルで自作の曲を自身が指揮するというコンサートが催されました。この二大オーケストラで自作自演した作曲家は歴史的に名を遺すマーラーやR・シュトラウスなどほんの数名しかいないというなかでの快挙を成し遂げました(これは本当に凄いことです!)

またクラシック音楽の作曲家としても、交響曲や協奏曲等を作曲しているほか、1984年のロサンゼルスオリンピックのファンファーレを皮切りに3度オリンピックへの曲を提供しています。

私生活では家族を大切にする人格者としても知られており、先妻で、ミュージカルや映画で活躍しましたバーバラ・リュイックとの間に3人の子をもうけましたが、彼女は1974年、映画の撮影中に帰らぬ人となってしまいました。子供たちは音楽の道へと進み、音楽一家として名をはせるほどに。先妻が亡くなった時のウィリアムズは相当なショックで立ち上がれるのか心配されたようですが、それでもその死を乗り越え1975年の『ジョーズ』以降精力的に映画音楽に携わり、名曲を連発してゆきます。

現在は2番目の妻を迎え幸せな家庭を築いています。

また同じ音楽仲間やファンとの関係も大切にしています。著名なクラシック音楽家との交流は特に有名で、ヴァイオリンのイツァーク・パールマン、チェロのヨーヨー・マ、指揮者のアンドレ・プレヴィン、そしてボストン交響楽団の音楽監督を約30年務めた小澤征爾とは、ボストンの両オーケストラでボストン楽壇を支えた仲として熱い友情で結ばれています。ウィリアムズがボストン・ポップスの音楽監督に就任したのは、小澤の推挙によるものだと、ウィリアムズは語っています。

2023年、小澤征爾が育ててきた「サイトウキネンオーケストラ」の指揮台にウィリアムズが立ち、自作の演奏をしました。大病を患った晩年の小澤も鑑賞し、「いつかこのオーケストラをジョンに振ってほしかった!夢がかなった」と絶賛しました。

ファンもとても大切にしています。面白い動画がありましたのでご覧ください。少年二人がウィリアムズの自宅前でトランペットで『スターウォーズ』を演奏していたらご本人降臨!!

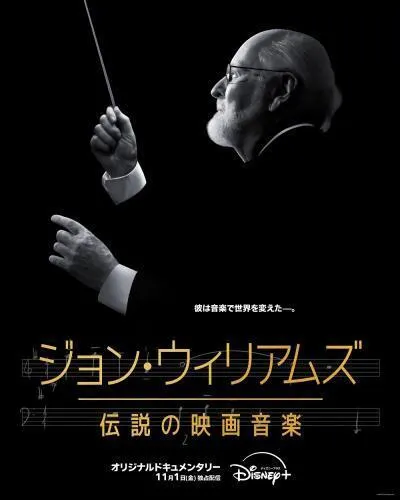

なお、2024年にDisney+にて『ジョン・ウィリアムズ 伝説の映画音楽』というドキュメンタリー番組が製作され、配信されています。ジョン・ウィリアムズの生い立ちから現在、彼の数々の映画音楽の魅力を本人インタビューや様々な関係者の証言などから、余すところなく掘り下げた番組となっています。ご興味ある方は、是非ご視聴を!

『スターウォーズ』はオペラだ!!

ジョン・ウィリアムズの映画音楽はどの曲も素晴らしいのですが、やはり『スターウォーズ』の音楽を抜きにして、その素晴らしさを語ることはできません。まぁ、映画音楽のコアなファンの中には、音が大きく多い『スターウォーズ』やその後生まれた、派手なオーケストレーションの曲に異を唱える方も多いのも事実です。

シネマニストで大のサントラファンであるカリント・ウェストウッドさん(実は、カリントさんともうお一方と私の3人で、X(旧Twitter)の「スペース」という機能で『サントラバカ一代』というトークを不定期でやっています(笑))曰く「スターウォーズは、ウィリアムズのラーメン二郎だ!」とのことです。確かに、言い得て妙ですねっ

『スターウォーズ』の音楽は使われている楽器も多く、情報量が多い、そして、劇中をほぼ音楽が支配しているため、聞いていてお腹いっぱい、胸やけ状態になってしまうというのも頷けます。

それは、スターウォーズの音楽が、ある作曲家の、あるオペラの強い影響下に置かれているということを意味しています。

ワーグナーと『ニーベルングの指環』

そのオペラとは、ドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーが作ったオペラ『ニーベルングの指環(Der Ring das Nieberungen)』です。主に北欧神話に材をとり、ワーグナーが創作した4部作からなるオペラで、彼が台本も作曲もしました。4作は序夜『ラインの黄金』、第一夜『ワルキューレ』、第二夜『ジークフリート』、第三夜『神々の黄昏』という作品で、全部で約15時間に及ぶ超大作の一大叙事詩となっています。(もちろん一日で一挙上演ということはありません)

ストーリーは、ライン川底に眠る黄金から作られた指環をめぐる物語。その指環を持つものには強大な権力が手に入るはずでしたが、指環の争奪戦の最中、「その指環を誰もが血眼で求めながらも、手に入れた者には必ず死が訪れる」という呪いがかけられてしまいます。そしてその指環をめぐり、神々、地底人、巨人族、人間たち、様々な種族や、親族間で血で血を洗う争いや、愛の物語が紡がれる・・という感じです。

ワーグナーの諸作、とりわけ本作は後続の作曲家のみならず、文学、絵画、哲学、更には政治にまで多大な影響を与えました。詳しい話は別記しようと思っておりますが、ファンタジー系の文学、たとえば『ロード・オブ・ザ・リング』などもその影響下にあるといって差し支えないでしょうし、世界だけでなく、日本の漫画家にも強い影響を与え、松本零士や池田理代子、あずみ椋、里中満智子などが『ニーベルングの指環』をもとにした作品を書いたり『聖闘士星矢』にも、本オペラの登場人物の名前のキャラが登場したりします。

(c)Brigitte Lacombe/Metropolitan Opera

『スターウォーズ』のような「スペースオペラ」と呼ばれる壮大な一大叙事詩的作品の根幹は、この『ニーベルングの指環』の血脈が流れているといって過言ではないでしょう。

ライトモティーフ(Leitmotiv)

物語以上に強い影響を受けているのは、やはり「音楽」です。そのスケールの大きな音楽と、映画の半分以上に音楽が敷き詰められており、「音楽が雄弁にストーリーを語る」姿は、まさにワーグナーのオペラそのものです。

そして、この『スターウォーズ』の音楽を語るうえでもっとも大切な要素である「ライトモティーフ」こそがワーグナーの影響下のもとに、この音楽物語が作られたことを示す重要な鍵となっています。

「ライトモティーフ」とは、物語の登場人物や心情、情景などを短い旋律で表現したもので、例えば、物語の時にある人物が登場したり、その人物のことを他人が語ったりしている時に、その人物につけられた旋律が流れてきて、音楽を聴くだけでも、その人物が物語のその場面に何らか関係しているというのが聞き手にわかる様に作られているのです。

その「ライトモティーフ」は分かりやすい旋律で語られることもあれば、それが調整が変えられて出てきたり(本来長調だったものが短調になって表れるとか)コード進行やリズムで表現されるなど様々で、『ニーベルングの指環』の中だけでも何百という「ライトモティーフ」が存在しています。

ワーグナーの前にも、音楽でキャラクターを表現するということは行われてはいましたが、それを細分化し、新たに複雑に組み合わせることで、音楽が途切れなく物語を語る「様式」として確立したのがワーグナーです。

ワーグナーの諸作品以降200年近く経とうとしている現在まで、オペラやミュージカルといった音楽劇、作品を彩る映画音楽においてこの手法が用いられています。

そして、その「ライトモティーフ」を最も効果的に使用し、成功を収めたのが『スターウォーズ』の音楽なのです。

ライトモティーフで聞くスターウォーズ

『スターウォーズ』で用いられている「ライトモティーフ」とは、いわゆる「~のテーマ」と呼ばれるもので、「帝国のテーマ(ダースベイダーマーチ)」「レイアのテーマ」「フォースのテーマ」「ヨーダのテーマ」「皇帝のテーマ」などなど・・

これら単体で聞いても、聞き手に強い印象を与えるので、様々な楽曲にこれらのテーマが手を変え品を変え登場させることで、物語の情景やキャラとその場面の関わり合いを観客の脳裏に豊かに刻み込んでゆくのです。

『スターウォーズ』の音楽を聴いていると、あっ、ここで帝国軍が優勢になってくると、例の「帝国のテーマ」が勇壮に聞こえるな、とか、ルークとフォースで感じあっている時には静かに、しかしどこかに優しさを含んでいるかのような音で表現されたり、デススターの急所に攻撃を仕掛ける際、フォースのテーマが高らかに流れ、オビワンの「フォースを使え」という声がどこからともなく聞こえる、その力強いフォースが印象付けられる音楽など、気持ちがどんどん上がってゆきます。

それでは、いくつか、スターウォーズのライトモティーフたるテーマを聞いていただきましょう。

帝国のテーマ(ダースベイダーマーチ)

極上のウィーンフィル&ジョン・ウィリアムズの指揮にて

ヨーダのテーマ

極上のベルリンフィル&ジョン・ウィリアムズ指揮

ウィリアムズ本人はヨーダのテーマが一番のお気に入りらしい

レイアのテーマ

ベルリンフィル&本人指揮

やっぱりいつ聞いても素敵すぎるメロディ

これらのメロディが顔を出すだけでなく、調を変えたり、コード進行のみをとらえたりすると、反乱軍と帝国軍の関係が音楽的にくっきり見えてきたり、ルークとレイア、スカイウォーカーの血族のつながりが見えて来るするんですね

ひとつ、『ニーベルングの指環』と『スターウォーズ』のとある楽曲の関係が、クラシックの研究者界隈で話題になっているのでご紹介しますと・・・

皆さんお馴染みの「帝国のテーマ」。これ「ダースベイダーのマーチ」とも言われているのですが、このコード進行だけ抜き出すと、実は『ニーベルングの指環』で出てくる、とあるライトモティーフと同じコード進行になります。それは「隠れ兜(かぶと)のモティーフ」と呼ばれるもので、悪の頭領アルベリヒが、かぶると何にでも姿を変えられるという兜が登場するときに流れるモティーフなのです。善の姿を隠し、悪となったダースベイダーの兜・・・すごく深いつながりを感じませんか?

パルパティーンの影

銀河帝国皇帝はEp6『ジェダイの復讐(帰還)』(ここは、どうしても「復讐」にこだわりたい!椿なのであります。ゆるしてちょんまげ)で初めて登場しました。(公開順。すみません、実際はEp5で出てきますがホロスコープ?上のみなので・・)

まずは、

銀河帝国皇帝のテーマ

を聞いていただきましょう

Ep6で、銀河帝国皇帝を演じていたのがイアン・マクダーミド(Ep6 公開当初はイアン・マックダイアミド表記だったんだよなぁ、確か・・)。

その後、Ep1『ファントム・メナス』の時に、銀河帝国皇帝を演じていたはずの彼が、共和国の議長 パルパティーンとして登場。その紳士然としたふるまいに、初見当時、まさかこの男が後に皇帝になるなどとは思いもよらず・・、なんで、悪人から善人を演じるようになったのか、ちょっと不思議に感じていました。

しかし、音楽を聴くと、その萌芽はすでに芽生えていたのですね・・・。

「銀河帝国皇帝のテーマ」覚えていただきましたか?

では次、Ep1のラスト、

グンガンたちの喜びのマーチ

を聞いてみてください

女性コーラス?のメロディに銀河皇帝の音楽を感じませんか?

既にパルパティーンの陰謀は、この輝かしい勝利の影に隠れて不気味に進行していたのです。

そして、Ep2『クローンの攻撃』のエンディングで、銀河帝国皇帝のテーマが流れ、すっかり姿を現し、ダースシディアスとして、ドゥークー伯爵を操っていることが判明

そして、強大なクローン軍とともに、あの「帝国のマーチ」が高らかに鳴り響き、したり顔のパルパティーン!そしてここで、なるほど!!このパルパティーンが皇帝となるのか!だからマクダーミドが演じていたのか!!と知って鳥肌がったのを覚えています。

そのラストシーンはこちら

そして、パルパティーンの悪辣さはこれにとどまらないのです!

「シークエル」に仕込まれたパルパティーンの計画

一般的に評判が悪く、特にファンの間では総スカンを食らっているシークエルトリロジー。いわゆるEp7~Ep9。脚本家や監督がコロコロ変わったりして物語が破綻。いろいろな謎や期待を裏切り、話は訳の分からない方向へ・・

帝国軍の残党から力をつけてきたはずのファーストオーダーの長、スノークの正体など、ファンはあれだこれだと夢想していたのですが、解決されぬままあっけなく死んでしまったり、それだけではない、いろいろなところで破綻しました。そして、最終作でいきなり「パルパティーンは生きていた!」とやったもんですから、結局、死んだはずのパルパティーンを無理くり生き返らせて登場させて、善対悪の構図をパルパティーン一人悪人として形にしよう、という安易な態度見え見えやん!しかも、主人公レイがパルパティーンの孫!?なんじゃそりゃ!!

と、私だけではなく多くのファンがそう思っていたと思います。

と・こ・ろ・が・・・!!

レイがパルパティーンの血縁関係だった!というのは、実はEp7ですでに決まっていたと思われるのです。それは音楽を聴けば、ハッとするはずです。

レイのテーマを聞いていただきましょう

レイのテーマ

冒頭部分と曲の中で出てくるメロディ

実は変調され明るくなりテンポが速くなった銀河帝国皇帝のモティーフと同じなのです。そして銀河帝国皇帝のモティーフの中盤から、カイロ・レンのモティーフが使われているわけです。つまり、

Ep7ですでに、レイはパルパティーンの血筋であり、レンはパルパティーンに導かれていたことを、音楽で暗示していたのですね・・。

つまり、このEp1~Ep9まで、すべてパルパティーンの陰謀の中にあったという事なのです!

(Ep9の唐突なパルパティーン登場も付け焼刃ではなかった・・)

カイロ・レンのテーマ

このように『スターウォーズ』の物語を音楽の視点、特にライトモティーフを深掘りしてゆくと、いろいろな謎や物語の深淵が刻み込まれてゆくことに気付き、驚くことがいっぱいです。スターウォーズの音楽を研究している音楽家や学者、ファンは多く存在し、様々な形でその研究成果を目にすることができますので、興味ある方は是非それらに触れていただき、考察などしてみると、よりスターウォーズの世界にはまれるかもしれません。

『スターウォーズ』音楽のなりたち

『スターウォーズ』のメインテーマ

をまずはお聞きください

ジョン・ウィリアムズわかっ!!

高齢になってからの、ウィーンフィルとの演奏も素晴らしいのですが、やはりテンポなどが遅くなってしまっているので、この勢いのある演奏をお勧めしましたっ

ボストンポップスオーケストラの日本での演奏です。

まぁ、それはさておき・・・

もう、映画音楽を、スターウォーズを知らない人でも、聞いたことがあるというくらい有名なメインテーマ。この曲には元ネタがあります。

それがこちら・・・

『嵐の青春(1942)』メインテーマ

はい!もう一聴していただければわかりますね(笑)

非常にゴージャスなオーケストレーションの音楽。『嵐の青春(KINGS ROW)』という映画につけられた音楽です。この映画、俳優時代のロナルド・レーガン大統領が主要な役で出ているのだとか(確かにクレジットされてますね)

この音楽を作曲したのがオーストリアの作曲家で、ユダヤ人のためナチス台頭によりアメリカに亡命したエーリッヒ・ヴォルフガング・コルンドルト。「モーツァルト以来の神童だ!」と言われ、9歳の時にはすでにカンタータ(器楽伴奏の声楽曲)を書き上げ、大作曲家マーラーをして天才と言わしめ、10代のうちに様々な曲を書き、R・シュトラウスなどの大物作曲家、音楽家が驚愕。14歳の時にはベルリンフィルの指揮者から曲を委嘱されるなどその天才ぶりをいかんなく発揮。18歳にはすでにオペラを書き上げ、20歳の時に書いた『死者の家から』というオペラは今でも普通に各国のオペラハウスで上演されるほどの人気ぶりです。

しかし、アメリカ亡命後は、生活の為、映画音楽の作曲に身を投じます。しかし、ここでも彼の素晴らしいオーケストレーションの曲は重宝され、エロール・フリン主演の冒険活劇でのその壮麗な音楽が特に有名です。この動画を観て頂ければわかりますが、監督のクレジットの前が、なんと音楽であるコルンゴルトが表記されているという!

もちろん、コルンゴルトが天才であることは言うに及びませんが、やはり、マーラーやR・シュトラウスから指導も受けており、彼らに強い影響を及ぼしたワーグナーの音楽性というのはここでも無視できないものになっています。

そして、ハリウッドで活躍したコルンゴルトの音楽のニュアンスをウィリアムズが感じ取ったことは想像に難くありません。ちなみにこの音楽の途中、『スーパーマン』ぽさも聞こえてきます

今では信じられないことですが、1977年当時はSF映画は下火で、時代遅れとみなされていて、ルーカスは自身の脚本やプロットをもって、映画会社に売り込みに行ったもののことごとく断られていました。そしてようやく20世紀FOX社長だったアラン・ラッドJrによりゴーサインが出され、制作にこぎつけたわけです。しかし、ヒットが期待されていたわけではなく、制作資金も制作時間も非常にタイトさを要求されていました。

しかも、ルーカスは、当時の映画音楽では古臭い感覚とみなされていたオーケストラによるゴージャスな音楽を採用しようとしていたのです。それは、68年の『2001年宇宙の旅』で、既存のクラシック曲を使った例が頭にあったようでした。そこで、ルーカスも同じように、既存のクラシック音楽を使用しようとしていました。

しかし、なんかしっくりこない・・

というので、一部の曲はオリジナルを採用して、オリジナルとクラシックの組み合わせで音楽を採ろうと思い立ち、オリジナル音楽の作曲家を誰にしたらいい??と、同じく若手監督だったスティーブン・スピルバーグに相談します。

ここが運命の分かれ道!!

当然、スピルバーグは絶大の信頼をおいている、ジョン・ウィリアムズを紹介するわけです。そして、ウィリアムズはルーカスとミーティングし、彼がもともと充てようと思っていたクラシックの曲とそのシーンを説明すると、

「いや、これ、全部オレが作曲した方が良くね??」

と、ウィリアムズ

当初考えていた構想とは違うけど・・・(;^_^

と、ウィリアムズに任せることにしました。彼は怒涛の如く作曲を開始。そしてその作曲期間では考えられないほど、映画を埋め尽くすような膨大かつ凄まじい音楽を作曲したのです。

さあ、では、いざ録音!となった時・・

まだあまり注目されていなかった悲しさか、演奏してくれる映画音楽のスタジオオーケストラが集まらない・・。上映までの期日も足りない・・・という困った状況・・。

そこで、ウィリアムズは、親交のある、作曲家で、著名な指揮者でもあったアンドレ・プレヴィンに相談。すると当時、自身が首席指揮者だったロンドン交響楽団を紹介。ロンドン交響楽団といえば、この当時まだ70年ほどの歴史しかありませんでしたが、その中で、数々の世界的指揮者により薫陶を受けた名門オーケストラ。果たしてこのオファーを受けてくれるのか!?となったのですが、ここで見事受け入れられたのです。オーケストラのメンバーは数日でスコアをものにしてすぐに録音。普通のクラシックの演奏会とは違い、すぐスコアを読み込み、すぐ本番!というタイトさ、そして、必ずしもベストのメンバーではなかったといわれる奏者のメンツでしたが、さすがは名門のオーケストラだけあって、ロンドン交響楽団、という、その名に恥じない演奏を展開してゆきました。

確かに、スターウォーズ=ロンドン交響楽団が認知され、その後の映画音楽でも活躍し名を轟かせた楽団としても、映画音楽にも注力しなきゃいけない!と感じたかどうかは知りませんが、『帝国の逆襲』からのオーケストラの演奏は段違いに立派になっているので聞き比べると面白いかもです。

こうして、『スターウォーズ』は、初めて映画音楽に名門のオーケストラを起用した映画となったのです。そして、ロンドン交響楽団は以降『スーパーマン』『レイダース 失われた聖櫃』『E.T』など、話題作の映画作品に多く起用されるようになり、名門オーケストラの演奏であることも手伝って、その音楽と、映画自体の箔を上げることにもなりました。

マイベストスターウォーズミュージック

はい、そんな椿が大好きなスターウォーズの音楽をご紹介します

はい、もう、趣味です。

『スターウォーズ』っていうんですから、やっぱりスターウォーズはバトル音楽がよかでしょう!

そんなわけで

Ep4より

「The Battle of Yavin」

ヤヴィンの戦いですね!Ep4のクライマックス!デススターに抵抗する反乱軍のテーマや帝国のテーマが入り乱れ、フォースのテーマで燃え上がって!勝利!!熱い!熱すぎる!!

Ep5から帝国のテーマとして採用されたダースベイダーのマーチはここでは出てこないで、帝国のテーマは別の旋律で登場します

続いてのバトルテーマは

Ep5より

「The Battle of Hoth」

「帝国の逆襲」冒頭の、雪の惑星ホスでのバトルシーン!

ずっと音楽が支配してこの凄まじい闘いを音楽で表現!個人的にはナンバーワンの楽曲だと思っています。特に中盤のピアノの低い音から始まる音楽は大好き!

先ほどのEp4でのバトル音楽といい、ライトモティーフが効果的に使われているんですよね。音楽的にも素晴らしいと思うのです。

考えてみると、スターウォーズの主要ライトモティーフはEp4~Ep6でほぼ出来上がっていますね。

Ep4より

The Death Star

そう、デススターがその全貌を初めて表す際の音楽!めちゃカッコいい!!(冒頭ね!)

Ep4より

Cantina Band

惑星タトウィーンの酒場でのバンド演奏!

ジャズの人であるウィリアムズの軽妙洒脱な音楽!

声楽の入っている2曲からはこちら

Ep.1より

Duel of the Fates

おそらく、プリクエル(Ep1~Ep3)の中では一番有名な曲なのではないでしょうか!ベイダー以来最高にキャラの立ったシス ダース・モールの登場!めちゃかっこよすぎですよね。

そして

Ep.3より

Battle of the heroes

はい!涙なしには見られない、アナキンとオビ・ワンの、灼熱の炎の惑星ムスタファでの決闘シーンの曲。非常に熱いです

画像はちょっと面白いのをめっけたので、こちらで・・

しかし、奏者の皆さん、ライトセーバーが楽器に当たらないかとヒヤヒヤだったろうなぁ・・

スターウォーズ全作の中で一番好きなエンディング曲は

Ep5のエンディングです!

非常にスケールが大きく感動的です

許せない改変!!

そして

マイベストスターウォーズミュージック番外編!

Ep.6

Ewok Celebration

はいっ!

スターウォーズEp4~Ep6は公開年が1970年代後半んから80年代ということで、Ep1公開に合わせて、当時の特撮では成し得なかった表現で、ルーカスが実現したかったシーンを新たに挿入したバージョンである「特別編」が公開されました。さらにプリクエル公開完了に合わせなんだかんだ改変を行い、今現在、円盤や配信でみられるバージョンは、改変後のバージョンであり、リアルタイムや「特別編」公開前のオリジナルバージョンは見るすべがありません・・。

もちろん、オリジナルで作品に感動した世代からは、この「改変」は総スカンを食らいました。もちろんオリジナルに触れていない人から見れば、なんでそんなに怒るのかは分からないと思います。しかし、シーンの変更に合わせて音楽まで変わってしまったことは、普段温厚な私(笑)、椿五十郎も大激怒!!特にEp6のエンディング改変はあまりに残念極まりなく、初見時はショックのあまり席から立てませんでした・・。

Ep6のラストの、霊体になったオビ・ワン、ヨーダ、そしてベイダーの仮面を取った老アナキンが笑顔でルークを見守るという感動的なシーンのはずが、老アナキンが若いころのアナキン(ヘイデン・クリステッセン)に差し替えられてしまったという、オリジナルファンの逆鱗に触れてしまう改変が行われたのです。そして帝国の滅亡を喜ぶ各惑星が、反乱軍の勝利をい祝うという画面が付け加えられたのです。オリジナルでは帝国軍との戦いに参戦したイウォーク族と反乱軍たちの喜びというシンプルなシーンでしたが、この各惑星の勝利の祝いの場面は、正直言って安っぽいCGが興をそぎ、音楽もどこか軽薄に響く印象を持ちました。オリジナルのサントラを聞きこんでいたせいもあるとは思うのですが、物語のラストに導くには、かなり物足りないなぁ・・と

オリジナルのエンディングではイウォークたちの勝利の喜びの歌がやがて立派な混声合唱となり、おなじみのエンディングへと進んでいく。

リアタイで劇場で見た時の、椿少年の感動の姿を想像してください(笑)

そんなわけ、バージョン違いの見比べ動画を発見してしまったので、ご覧ください。

さて、いかがだったでしょうか・・

どうしてもオッサン趣味が先行してしまいEp4~Ep6の曲ばかり紹介してしまったような感が否めませんが、政治的な物語に終始したEp1~Ep3、物語のほころびが多く見られたEp7~Ep9は作品の印象に合わせた曲作りが成されているため美しいメロディなどは生まれているものの、スペースバトルがあまりないせいもあって、音楽の起伏だったり、多様なライトモティーフの折込による音楽づくりが目立たない為、面白みが薄く感じます。

まぁ、それは私の作品の見方、音楽の聴き方に起因するもので、皆さんも、好きなスターウォーズのエピソード、好きな曲ってあるかと思います。

もしよろしかったら、皆さんの好きなスターウォーズの音楽をコメントに寄せていただけると嬉しいです。

さあ、そんなこんなで、また誰が読んでくださるとの知らぬコラムをダラダラ書き連ねてしまいました・・・

ここまでご覧いただきました方々に感謝申し上げます。

是非是非、スターウォーズの音楽の楽しさを味わっていただきたく思いますっ

ミュートしたユーザーの投稿です。

投稿を表示椿さんの「J・ウィリアムズ熱き語り」に圧倒されました。

会った人はみんな「いい人」と人格も素晴らしいと。

フィルムコンポーザーを越えた現代作曲家と言えます。

大学の時、毎日新聞の映画感想文コンクールというのがありまして、

わては一夜漬けで応募しました。佳作で入賞したんですが、

大賞は「スターウオーズとその音楽」でした。

これは出来が違っていて、視点が凄い作品でした。

本編90%以上に音がついてるんですね。のちに「ベン・ハー」を見たときも同じだったのです。

スターウオーズはベン・ハーを参考にしているように思います。

ただ、ルーカスは黒澤明に「音楽が多すぎる」とダメ出しされたそうです。

ロンドン交響楽団は以降、サントラオーケストラーになりました。

1975年製作の「ローラーボール」の音楽がアンドレプレヴィンでロンドン交響楽団を使ってましたね。その縁かな?